.png)

今年2025年は ”国際ピアノコンクール・イヤー” ともいわれるほど、数多くの有名なピアノコンクールが世界各地で開催されます。そこで、今年特に注目したいコンクールについて、数多くの国際コンクールに足を運ばれているアーリンク明美さんにご紹介いただきました。

2024年11月に開催された第12回浜松国際ピアノコンクールは、鈴木愛美(まなみ)さんが日本人として、そして女性として初優勝をして幕を閉じました。審査委員長の小川典子氏が「6年ぶりの ”浜コン” は、大輪の花となって返り咲きました!」と仰っていたほど第1次予選からハイレベルの演奏が続き、毎日大盛況で、コンクール期間中とその後1週間、緊張、興奮などで落ち着いて寝られなかった毎日がまるで昨日のことのように思い出されます。

本物の音を聴く、雰囲気を味わうためにはコンクール会場に行って聴くのが一番ですが、現在は世界のどこからでも、クオリティの高いライブ配信が楽しめるようになりました。

今年は世界各地で国際ピアノコンクールが開催されますが、その中で特に注目したい9つのコンクールの特長、これまでの入賞者、聴きどころなどを、開催日程順にご紹介します。最後までお付き合いいただけたら幸いです。

◆ロン=ティボー国際コンクール

フランス、3月25日~30日

https://www.long-thibaud.org/en/

通常11月に開催されていたが、今年は3月25日~30日にフランスのパリで開催される(秋と思い込んでいる方は注意!)、「ロン=ティボー国際コンク―ル」のピアノ部門。

ご存知の方も多いかもしれないが、昨年の11月に日本予選が東京で行われ、大山桃暖(もだん)さん、伊舟城歩生(いばらき あゆむ)さん、稲垣慈永(じえい)さん、神原(かんばら)雅治さん、高尾真菜さん、島多璃音(しまた りいと)さんの6名がパリで行われる本大会の出場権を得た。

このコンクールは、ラヴェルが《ピアノ協奏曲ト長調》を献呈したことでも知られるピアニストのマルグリット・ロンと、著名ヴァイオリニスト、ジャック・ティボーによって、約80年前の1943年に創設された。今回の第1次予選ではマルグリット・ロンの遺言にあったようにショパン《ピアノソナタ第2番》の第1楽章と第4楽章が課題曲に含まれているので、この聴き比べは逃せない。今回のファイナルはパリのオペラ=コミック座で行われ、公式楽器はカワイとスタインウェイ。

1943年の第1回のピアノ部門の優勝は、サンソン・フランソワ。日本人としては、1953年に田中希代子氏が初入賞(4位)、1959年には松浦豊明氏が初優勝し、その後も数多くの日本人が入賞している。近年では2019年に三浦謙司さんが1位、務川慧悟さんが2位、前回の2022年には亀井聖矢(まさや)さんが1位、重森光太郎がさん4位という優秀な成績をおさめられ、日本人に人気があり、入賞者が多い=相性の良いコンクールといって良いかもしれない。

今年も出場者32名中、日本予選通過者6名に加え、青島周平さん、藤澤亜里紗さん、松田彩香さん、永康毅(ながやす たけし)さんの4名、計10名の日本人がエントリーされているので、注目したい!

◆エリザベート王妃国際音楽コンクール

ベルギー、5月5日~31日

queenelisabethcompetition.be

世界3大コンクールの一つと言われ、5月5日~31日にわたってベルギーのブリュッセルで開催される「エリザベート王妃国際音楽コンクール」のピアノ部門。

1937年にベルギー出身ヴァイオリニスト&作曲家のウジェーヌ・イザイの名にちなんで「ウジェーヌ・イザイ・コンクール」としてエリザベート王妃によって創設。1937年はヴァイオリン部門、1938年はピアノ部門が開催され、その後は第2次世界大戦が始まり中止となり、再開された1951年からは「エリザベート王妃国際音楽コンクール」と現在の名称になった。

2015年からはヴァイオリン、ピアノ、チェロ、声楽部門が毎年入れ替わり開催されており、ピアノ部門は今回で21回目を迎える。

これまでのピアノ部門の優勝者は、1938年のエミール・ギレリス(当時、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが7位入賞)をはじめ、1952年のレオン・フライシャー、1956年のウラディーミル・アシュケナージといった20世紀を代表する巨匠たちが名を連ねる。1968年には日本を代表するピアニスト、内田光子氏も10位入賞され、前回の2021年には、務川慧悟さんが3位、阪田知樹さんが4位入賞。今回は、289名のなかから選ばれた、久末航(わたる)さん、亀井聖矢さん、桑原志織さん、中川優芽花さん、太田糸音(しおん)さん、吉見友貴さんの6名を含む70名が挑む。

コンクールは3ラウンド。第1次予選は約25分のソロ、セミファイナルは新曲課題曲を含む約40分のソロリサイタルとモーツァルトのピアノ協奏曲で、この2ラウンドは、「フラジェー」というコンサートホールで行われる。

セミファイナル後の1週間は、聴衆にとっては“ 空き日 ”となるのだが、ファイナリスト12名は、演奏順に毎日2名ずつ「エリザベート王妃ミュージックチャペル」に移動し、ピアノとオーケストラのための新曲課題曲の楽譜を受け取る。ファイナリストは一週間チャペルに籠り(関係者と他のファイナリストたちとは交流できるが、外部との連絡は禁止!)、渡された新曲と用意してきたピアノ協奏曲の勉強に専念し、「パレ・デ・ボザール(BOZAR)」で行われるファイナルに臨む。

ファイナルでは、ベルギー王妃(現在はマチルデ王妃)が連日ホールで鑑賞されることが多く、最終日は夜中の結果発表まで待たれることも。ソロの演奏、特にセミファイナルの新曲の聞き比べも面白いが、やはりBOZARで行われるファイナルは格別だ! ファイナルの結果が1位から発表されるのも、このコンクールの特徴だといえる。今回はどのような演奏が聴けるのだろうか?

◆ダブリン国際ピアノコンクール

アイルランド、5月9日~16日

https://dipc.ie/

1988年に第1回が開催されて以来、3年ごとに開催されているアイルランドの「ダブリン国際ピアノコンクール」。これまでの入賞者は、クシシュトフ・ヤブウォンスキ氏(第1回、2位)、パーヴェル・ネルセシアン氏(第2回、1位)らが名を連ねる。前回の2022年には黒木雪音さんが優勝、古海行子(やすこ)さんが2位受賞され、黒木さんは、その副賞としてニューヨークのカーネギーホールで2024年にデビュー公演をされた。

5月9日~16日に開催される16回の大会には189名が応募し、オンラインで行われた予備予選と第1次予選を通過した28名がダブリンで行われる第2次予選に臨む。

プログラムは基本的に自由だが、コンクールの共同創設者兼初代芸術監督であるジョン・オコーナー氏への敬意を表して、出場者はコンクールのソロラウンドのいずれかで、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのソロ作品を演奏する必要があり、第2次予選では40分のリサイタルのプログラムに4名のアイルランド人委託作曲家の作品の中から1曲を含む必要もあるので興味深い。

国立コンサートホールで行われるファイナル、アイルランド国立交響楽団(指揮:ヨナス・アルバ-)とのピアノ協奏曲も魅力的だが、セミファイナルのソロと室内楽のピアノ5重奏(ブラームス、ドボルジャーク、シューマン)も聴き応えがある。

◆ベートーヴェン国際ピアノコンクール

オーストリア、5月16日~24日

https://beethoven-comp.at/

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが22歳から過ごした音楽の都ウィーンで、1961年から4年ごとに開催されているコンクール。世界各地に彼の名にちなんだコンクールがいくつか存在するが、このコンクールは60年以上の歴史があり、課題曲はベートーヴェンの作品のみという、これぞ “ ザ・ベートーヴェン・コンクール ” といえよう。

このコンクールの優勝者は、1969年は内田光子氏や、1973年には「ダブリン国際ピアノコンクール」の創設者、ジョン・オコーナー氏ら。(上記の「ダブリン・コンクール」の課題に、なぜベートーヴェンのソロ作品が含まれているか、ご理解いただけると思う)

5月16日~24日に行われる第17回には306名が応募し、その中から選ばれた、久末航さん、石田成香(せいか)さん、岸本隆之介さん、真下航さん、重松良卓(よしたか)さん、横山瑠佳さん、吉田茜さんの7名を含む50名は、2月に行われるオンライン・ラウンドに挑む。本大会に進出する21名の出場者発表は、3月15日。

このコンクールで必見なのは、毎年ニューイヤーコンサートが開催されていることで有名な楽友協会の大ホール、豪華な装飾の ”黄金のホール” で行われるファイナル。ファイナリスト3名は、用意したピアノ協奏曲2曲の中の指定された1曲をウィーン交響楽団(指揮:ペトル・ポペルカ)と協演。 優勝者には賞金3万ドルに加え、「ベーゼンドルファー214 VC」が授与される! 公式楽器もベーゼンドルファーで、ウィーンならではのウィーンらしいコンクールを楽しめる。特にベートーヴェン好きにはオススメ!

◆ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール

アメリカ、5月21日~6月7日

https://cliburn.org/

「私達はクラシック音楽が時間を超越し、永遠に続くことを知っています。そのクラシック音楽が持つ永遠の真理こそが、世界中の人々の心の道標であり続けるのです」という言葉を残し、米ソ冷戦中の1958年にモスクワで開催された第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝者のヴァン・クライバーン。彼の名にちなんだヴァン・クライバーン財団が1961年に設立され、翌1962年に第1回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールが開催された。それ以来、基本的に4年ごとに開催されている。

第17回は今年の5月21日~6月7日にテキサス州のフォートワースで開催。入賞者には賞金(優勝の10万ドルは世界トップレベルの金額)に加えて、150万ドル以上の価値がある3年間のマネージメント契約が用意されているのも、このコンクールの魅力!

過去には1969年に野島稔氏が銀メダル、2009年に辻井(二点しんにょう)伸行氏が金メダルに輝いている。今年は340名の中から森本隼太(しゅんた)さん、重森光太郎さん、山﨑亮汰さんを含む77名が3月にフォートワースで行われるオーディションへの参加権利を得た。その中から30名が本大会への出場切符を手に入れることができるのだが、前回に引き続き今回もハイレベルの演奏が期待できそうだ。

第1予選、第2次予選の各40分のリサイタルはテキサスクリスチャン大学のヴァン・クライバーン・コンサートホールで行われ、セミファイナルからはバス・パフォーマンス・ホールへ会場を移し、12名のセミファイナリストは60分のリサイタルとモーツァルトのピアノ協奏曲(フォートワース交響楽団/指揮:カルロス・ミゲル・プリエト)を演奏。ファイナリスト6名はフォートワース交響楽団(指揮:マリン・オールソップ)とピアノ協奏曲を2作品協演。

審査員のガブリエラ・モンテーロ氏が作曲した委託作品が第1次予選の課題曲に含まれている以外、基本的にプログラムは自由だが、ファイナリストはコンクール期間中にリサイタル約2回分のプログラムと、協奏曲を計3曲を演奏することになる。コンサートピアニストとしての実力はもちろん、体力と精神力も問われる!

◆仙台国際音楽コンクール

日本、6月14日~29日

https://simc.jp/

1995年に「第2回若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクール」(優勝はラン・ラン氏で2位は上原彩子氏)を招致した仙台市。当時の元教育長だった仙台市長が「仙台の子どもたちに、世界で頑張っている同年代の子どもたちの姿を見せ、音楽を聴かせたい」という思いから、仙台市の開府400年を記念して2001年に創設し、それ以来3年ごとにヴァイオリン部門とピアノ部門を同年に開催しているコンクール。

これまでに、第1回で当時14歳のユジャ・ワンが3位入賞。第4回のヴァディム・ホロデンコと第5回のソヌ・イェゴンは、仙台で優勝後にヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで金メダルに輝いた。第6回の4位入賞は2021年のショパン国際ピアノコンクールの覇者ブルース・リウなど、このコンクール入賞者の活躍が目立つ。

ピアノ部門では、第1次予選の35分以内のソロの演奏以外、セミファイナル(モーツァルトのピアノ協奏曲を1曲)とファイナル(セミファイナルとは別のモーツァルトの協奏曲とその他のピアノ協奏曲)を仙台フィルハーモニー管弦楽団(指揮:高関健)との協演という、協奏曲がメインのコンクール。これは世界でも珍しく、このコンクールの大きな魅力でもある。

今年、第9回のピアノ部門は6月14日~29日に開催(ヴァイオリン部門は5月24日~6月8日)。

今回のピアノ部門には過去最高の445名の応募者があり、天野薫さん、木本秀太さん、岸本隆之介さん、森永冬香さん、小野寺拓真さん、大山桃暖さん、佐川和冴さん、島多璃音さん、辻本(二点しんにょう、以下同)莉果子さんの8名を含む44名が出場権を獲得した。

国内のコンクールなので、可能な限り会場で聴くことをオススメしたい。後に世界的に大活躍するピアニストの卵の演奏を生で聴くチャンス!

◆フェルッチョ・ブゾーニ国際ピアノコンクール

イタリア、8月27日~9月7日

busoni-mahler.eu/competition/en/pagina-busoni-en/

1949年からイタリア北部、南チロルのボルツァ―ノで開催されているフェルッチョ・ブゾーニ国際ピアノコンクール。このコンクールは第1回の大会でブレンデルが入賞し、1957年にはアルゲリッチが優勝といった歴史もあり、“ ピアノコンクールの国 ”と言われるイタリアで、現在最も権威のあるピアノコンクール。

2023年に行われた第64回では、アルセニー・ムンが優勝し、彼はあわせて1995年以来28年ぶりのアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ賞(優勝者に、審査員満場一致のときにのみ与えられる賞)、聴衆賞、シニア審査員賞等も受賞した。3位には山﨑亮さんが入賞されている。

このコンクールは2002年より2年にかけて(1年目は第1次予選、2年目は第2次予選から)行われていたのだが、2020年のパンデミックを機に、第1次予選はライブ審査でなく「グローカル・ピアノ・プロジェクト」として、東京を含む世界の12カ所のスタインウェイのショールームで録画された映像での審査となる(同じ楽器のモデル、同じモデルのカメラで同じ角度、演奏は一度限りと、できる限り同じ条件下で撮影)。

648名もの応募者があったという第65回。そのなかからビデオ審査を通った113名が2024年11月に行われたグローカル・ピアノ・プロジェクトに参加し(期間限定で公式サイトにて公開中)、奥井紫麻(しお)さんと太田糸音さんを含む34名が、8月27日~9月7日にボルツァ―ノで行われる本大会(Finals)に臨む。

本大会の第1次予選ではブゾーニのオリジナルソロ作品、第2次予選ではブゾーニによるバッハ作品の編曲の作品も課題になっており、1890年にロシアのサンクト・ペテルブルクで開催された、世界初の国際ピアノコンクール、第1回アントン・ルビンシテイン国際音楽コンクールのピアノ部門第2位、あわせて参加した作曲部門で見事優勝した、ブゾーニの作品が堪能できる。

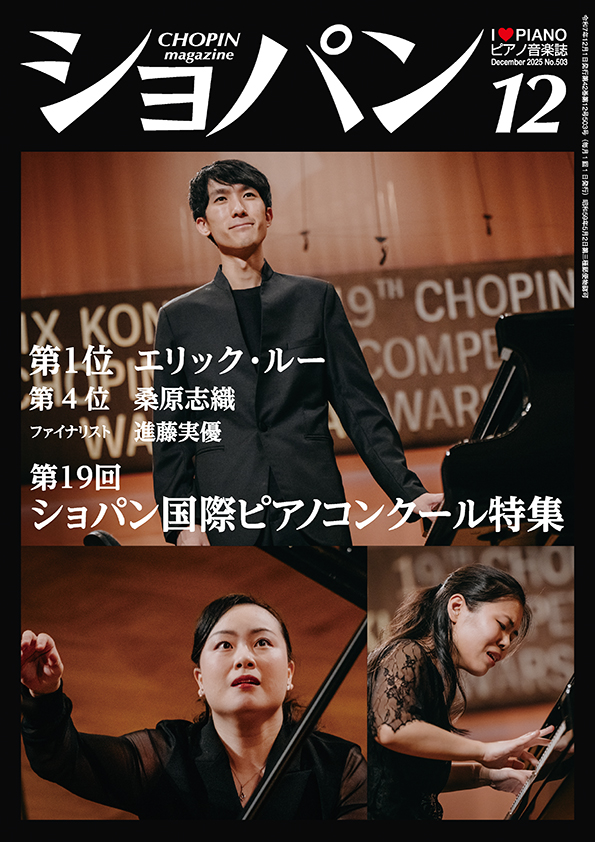

◆ショパン国際ピアノコンクール

ポーランド、10月2日~23日

https://konkursy.nifc.pl/en/miedzynarodowy/o-konkursie/77

世界3大コンクールの一つと言われ、日本では一番有名な国際ピアノコンクールといっても過言でない、ポーランドのワルシャワの「ショパン国際ピアノコンクール」。1927年に設立されて以来、基本的に5年ごとに開催されている。日本をはじめ、世界中で愛されているショパンの名にちなんだコンクールは数多く存在するが、ご存知の通りこちらが本家本元で、レパートリーは、ショパンの作品のみ。

このコンクールにおいて、第1回のレフ・オボーリンをはじめ、マウリツィオ・ポリーニ、マルタ・アルゲリッチといった20世紀を代表する巨匠らが優勝しており、パンデミックで1年延期して2021年に開催された前回の第18回は、カナダのブルース・リウさんが優勝し、日本人では、2位に反田恭平さん、4位には小林愛実さんのお二人が見事入賞。コンクール後は、入賞者のお二人はもちろんのこと、他の出場者も国内外でさらに活躍されている。日本では1980年代からクラシック・ピアノやコンクールに関する漫画やドラマが人気を誇っているが、第18回ショパンコンクール以後の盛り上がりは、クラシックピアノ・ブーム再来といっても良いであろう。

優勝賞金が6万ユーロに引き上げられた、10月2日~23日に開催される第19回ショパン国際ピアノコンクールの本大会チケットは、2024年10月1日正午に発売開始され、ワルシャワでは発売前夜から並ぶ人も。オンラインではすぐに完売になったそうだ。

3月4日には大々的に記者会見が行われて予備審査通過者が発表された。今回の第19回には過去最高の642名が申し込みをし、24名の日本人(敬称略)、尼子裕貴、今井理子、稲積陽菜(ひな)、石田成香、岩井亜咲、神原雅治、亀井聖矢、北桜子、京増修史(きょうます しゅうし)、前川愛実(めぐみ)、中川優芽花、中島結里愛、西本裕矢、尾城杏奈、奥井紫麻、小野田有紗、重森光太郎、 島田隼(じゅん)、進藤実優、東海林茉奈、辻本莉果子、山縣美季、山﨑亮汰、吉見友貴を含む171名が4月23日~5月4日にワルシャワで行われる予備予選に臨む。5月の上旬、本大会出場者が発表される際に、予備予選を免除された本大会からの出場者の名前も公表されるそうだ。

今回の課題曲の概略は以下の通りで、各ラウンド異なる作品ジャンルが楽しめる。

●予備予選:エチュード、ノクターン、スケルツォ、マズルカ

●第1次予選:エチュード、ノクターン、ワルツ

●第2次予選:前奏曲、ポロネーズ、自由曲(計50分以内)

●第3次予選:ソナタ、マズルカ、自由曲(計55分以内)、

●ファイナル:ピアノ協奏曲と《幻想ポロネーズ》

今回は、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団とのピアノ協奏曲に加え、ショパンの晩年の傑作の一つで多様なキャラクターを持つ《幻想ポロネーズ》も課題になったファイナルの聴き比べが特に興味深い。

◆パデレフスキ国際ピアノコンクール

ポーランド、11月9日~23日

https://www.konkurspaderewskiego.pl

ポーランド大統領、ピアニスト、作曲家、ショパンの全作品(パデレフスキ版)の監修もした、イグナツィ・ヤン・パデレフスキ。1961年、彼を記念して第1回全ポーランドパデレフスキピアノコンクールとして創立された。現在はポーランドではショパンコンクール次いで重要な国際ピアノコンクールとして3年ごとに開催されており、このコンクールの上位2名は、ワルシャワのショパンコンクールの予備予選を免除されることが認められているコンクールの一つ(他はエリザベート王妃、クライバーン、ブゾーニ、浜松など、計9つ)。

このコンクールを運営しているパデレフスキ音楽協会は、100年以上前の1922年に音楽家や音楽愛好家によってビドゴシュチで設立され、1986年にはビドゴシュチ音楽協会からパデレフスキ音楽協会と改名された。2016年には中村紘子氏が中心となって、「日本パデレフスキ協会」も発足しており、日本との関係も深い。

2007年には、後に第16回ショパンコンクールの覇者ユリアンナ・アヴデーエワさんが2位受賞。2016年は、第10回浜松国際コンクールで3位入賞し、前回のロンティボーコンクールで亀井さんと1位を分け合ったイ・ヒョクさんが優勝。2019年の1位は、前回の高松国際ピアノコンクールの覇者、フィリップ・リノフさんで、当時の3位は同じ高松のコンクール第4回の覇者である古海行子さん。

5月から6月にかけて、東京(ヤマハ銀座)をはじめとする世界7カ所で予備審査が行われ、11月9日~23日に開催される出場者が選ばれる。このコンクールのプログラムは基本的に自由であるが、第2次予選ではパデレフスキのソロ作品、ポメラニアン・フィルハーモニー管弦楽団と協演するファイナルの指定曲には、パデレフスキの《ピアノ協奏曲》と《ポーランド幻想曲》、シマノフスキの《協奏交響曲》も含まれており、ポーランドらしいレパートリーが特徴。

♪ ♪ ♪

以上、9つの注目コンクールをご紹介しました。前述の通り、近年のライブ配信のクオリティは素晴らしいものが多く、特に上記コンクールの楽器の状態はベストコンディション。ファイナルでは著名なオーケストラや指揮者との協演も楽しむこともできます。

他にも、ファイナルはステンドグラスが美しいバルセロナのカタルーニャ音楽堂のコンサートホールで行われ、70回目を迎えるマリア・カナルス国際ピアノコンクール、第74回目を迎えるドイツのARD国際音楽コンクールも、今年はピアノ部門が開催されます。ワルシャワのショパンと同時期に開催される優勝賞金10万カナダ・ドルのホーネンス国際ピアノコンクールもすでに予選通過者を発表しており、興味深いピアニストの名が並んでいます。それ以外にもフランスのエピナル、ドイツのバッハ、シューベルト等……、本当にたくさんありますが、特に日本で注目されそうな国際ピアノコンクールをピックアップしました。

また、日本国内で行われる、仙台国際音楽コンクール、Shigeru Kawai 国際ピアノコンクールといった国際コンクールや、ピティナ・ピアノコンペティション、日本音楽コンクールにもぜひ足を運んでみてください。一度にたくさんの若い音楽家の演奏を聴くことができるのも、コンクールの魅力です。とくにピアノを専門的に勉強されている方には強くお勧めします。お友だちやお知り合いの演奏だけでなく、より多く方の演奏を聴いてみてください。多くの生演奏を聴く、観ることは、とても良い勉強や刺激になります。

コンクールは、出場者にとって入賞して注目されることも重要ですが、いまや世界中の多くの人々に演奏を聴いてもらえる大きなプラットフォームともなっているのも事実です。ライブ配信によってコンサートの機会をいただいたり、エージェントに興味を持っていただいたという話を聞くことも少なくありません。時代は変わってきています。

コンクールの結果に関係なく、聴衆、視聴者の皆さまが、ご自身の “推しピアニスト” を見つけて、応援していただける世の中になることを願うばかりです。

文/アーリンク明美

Profile

ヨーロッパを拠点にし、ソロをはじめ、リート、室内楽ピアニストとして活動。アメリカ、ヨーロッパ、日本でレッスンやマスタークラスを行うなど、指導にもあたる。これまでに、アメリカのワールドピアノコンクール、ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール (アマチュア部門)、オルガ・カーン国際ピアノコンクールや、ブラジルのBNDES、スペインのハエン国際ピアノコンクール、イタリアのリナ・サラ・ガッロ、リトアニアのスタシス・ヴァイニウナス(室内楽部門)等のコンクールの審査員を務める。毎月、世界中の国際ピアノコンクールに足を運び、これまでに150近くのピアノコンクールを観戦。2013年より熱戦の模様をレポートする『世界のコンクール便り』を「月刊ショパン」(ハンナ)で好評連載中。アーリンク=アルゲリッチ財団理事。

(1).png)