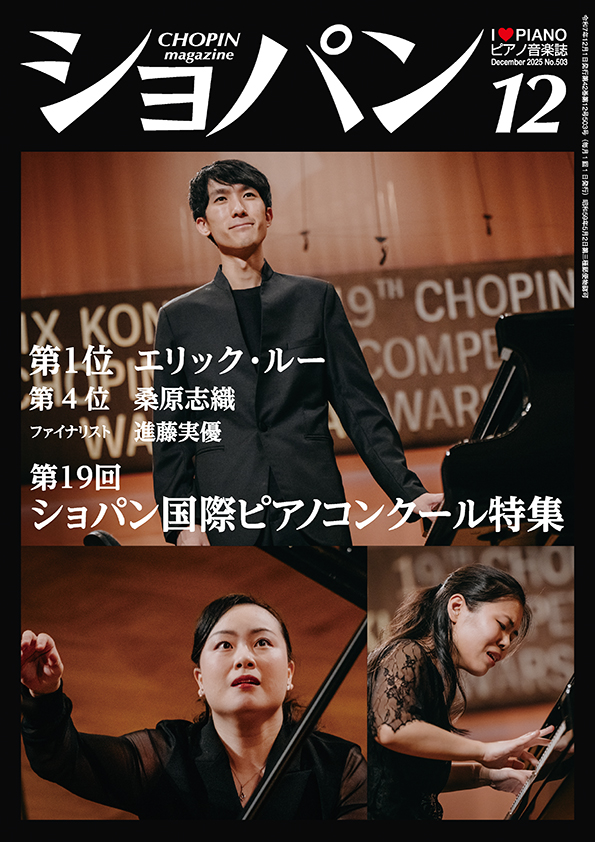

Q25. 私はヨーロッパに在住しています。最近、日本ではコンクールに入賞すると一気に大騒ぎをして、実力を確認もせずに若い才能を持ち上げているような気がしています。

その昔、今のように瞬間的に同じ情報が全世界に到達するようになる前は、たまに世界のどこか一ヵ所に集まって意見の交換をすることは、とても意味のあることだったのではと思う。

約百年前、世界的な規模のコンクールがおこなわれるようになった頃、きっとそこには各地からの参加者のみならず、審査員として招かれた著名なピアニストや名教授、さらに音楽関係者たちが一堂に会し、貴重な出会いの場であったのだろう。当時、優劣を争ったり順位をつけることがどの程度の意味を持っていたのか、今となってはわからないが、少なくとも競争としての意味以上のことがあったのではないかと思う。

そこで晴れて有名になった人もいれば、そのときは選にもれても後に重要な仕事をするようになった人もいる。音楽がスポーツでない以上、絶対的な勝敗はない。いずれにしてもコンクールの順位や通った通らないで語るのはとても危険だ。

では、なんで今こんなにコンクールがはやっているのか。

本質的なことから言えば、芸術に優劣をつけることがおかしいと皆思っているにもかかわらず、コンクールに代わるものがないのは、他に有効な世の中に認めてもらう手段がないからだ。とりあえず勝敗をつけてしまえば、なんとなくそれで納得したような感じがする。本当は聴衆の側にちゃんと自分の判断基準があれば、他人のつけた順位なんてどうでもいいことなのだけれど、エライ先生の褒めているもののほうがありがたい気がしてしまうのは、メディア社会に生きる現代人の宿命だろうか?

それでも最終的には残るべきものが残り、多くは淘汰されていくのかとも思う。というか、そう信じたい。

確かに、世界的に見れば日本は異常にコンクール過熱気味ではある。ヨーロッパにはこんなにたくさんコンクールはないし、その結果についてもそれほど熱心ではない。そのかわり、かわるがわるいろいろな人が音楽メディアに登場しては消えていく。判断基準がコンクールかマスコミかというだけで本質的には同じことだと思う。

要は、自分の感覚と感性を信じるしかない。あまり色々な情報に振り回されず、逆にそれを活用すればよいのではないか?

「横山幸雄ピアノQ&A136 上 part 2 学ぶ・教える」

もくじへ

.png)

(1).png)