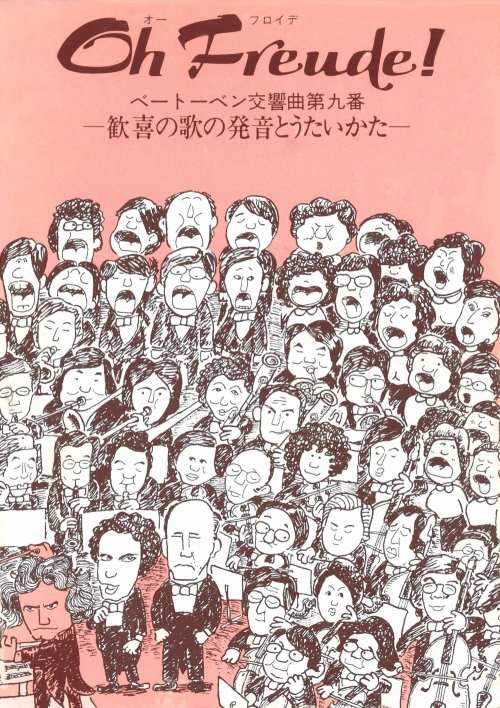

“歓喜の歌”のうたいかた

歌い始めるまえに 松浦ゆかり

“歓喜の歌”を最後まで生き生きと歌いきるために、また指揮者の要求を精神的にしっかりと受け止めて歌いあらわすために、うたいかたの技術的要領をこれから赤入れ楽譜にそって解説していきます。

いちばん初めに、合唱の基本になる4つのポイントをあげておきます。

1.正しい音程、2.ドイツ語の正しい発音、3.ドイツ語の歌詞の意味がわかること。4.音の強弱とその変化(ダイナミクス、デュナーミク)がつけられること。この4つはいつも思いおこして、自分の練習のチェックをしてください。

[合唱用楽譜の読みかた]

“歓喜の歌”の合唱譜は上から順にSoprano(略してSop.)、Alt、Tenor(Ten.)、Bassの4段で構成し、その下にピアノ伴奏譜2段を加えて計6段から成ります。それが左端の縦線でまとめられています。

他に合唱譜では、ソプラノとアルト、テノールとバス、と2声部ずつがひとつの五線に書かれ、4声部で大譜表になっているものもあります。その場合は、音符のハタ(オタマジャクシの尾)の方向が上と下に分けてあります。

Ten.の楽譜は実際にうたう音より、1オクターブ高く記譜されています。

“歓喜の歌”では、独唱者、独唱と合唱のかけあい、および重唱部分などがあります。自分で歌うべき譜面はどこなのか、よく見ておきましょう。自分が歌う部分が一見してわかるように、サインペンなどで線を引いておくのもよい方法です。

[発声練習]

合唱が初めてのかたにとって、よく響く声を出せるようになることも重要な練習です。そのためには、曲の練習の前にくり返し発声練習をすること、特にハミングの練習をしていただきたいと思います。口の中やのどは広くあけてn(ンー)やm(ムー)で、あるはna、na、naやma、ma、maの発声で、ドレミレドレミレドー、ドミソドミソドー、ドミソドシソファレドー、ドシラソラシドー、を半音ずつあげながら練習します。そうやって口の中やのどの筋肉の緊張をほぐし、小さくてもよく響いた、張りのある声をつくれるようにします。

これは練習のときだけでなく、本番のステージにすわって出番を待つ間にも利用できます。オーケストラがフォルティシモのときに、ごくごく小さな声でハミング練習をしておくと、歌い出しのときに、のどの緊張をほぐすことができるでしょう。

[ソプラノ]

まず、女声の声部の決めかた。パートを決めるにあたっては、指導者によく声をきいてもらってからにしてください。ふだん女声合唱ではメゾソプラノをやっている人がソプラノをやると、無理をして声をつぶしてしまうこともあります。どの声部を歌いたいかより、どの声部が自分にあっているかで決めていただきたいと思います。

Sop.のかたへひとこと。この曲は音域が高くフレーズが長いのですが、きばらずに、これでいいのかなと思えるくらいに軽く出してください。何度もくり返して練習するときには、オクターブ下げるなど、のどに負担をかけない配慮をしてください。

“歓喜の歌”では、Alt.、Ten.、Bass の下三声がよく響きあっていれば、その倍音にあたるところにSop.がくるようになっています。その音程をSop.全員でしっかりととることが大切です。そこからはずれると、いくらりきんでもむだになってしまいます。下三声をよく聴けば、声は楽に出てくるはずだということを覚えておいてください。

[アルト]

Altは日常会話に使う音域なので、声楽的な響きがつくりにくいといえますが、吸い込んだ息を無駄にせず、鼻によく響かせることをこころがけて下さい。

[テノール]

Tenorの柔らかい発声は、女声と男声を美しく中和させますが、ひとりでも硬い、のどのつまった声がありますと、合唱全体を殺してしまうことになります。Tenorは合唱のよき内声であってください。

[バス]

うなったりいきんだりせず、包容力のある、豊かに響くバスは、合唱をどれほど歌いやすく、またききごたえのあるものにするかしれません。ハーモニーの根音のピッチをそろえるためにも、発声がそろっていることが大切です。読譜に追われず、余裕をもってうたえるところまで十分に訓練し、耳でうたえるようになってください。

[ピアノ伴奏]

ピアノ伴奏者はオーケストラの役割です。伴奏譜にとらわれず、オーケストラスコアを十分に検討して、合唱の時々に応じて適切な音を出すように心がけてください。合唱練習の最初の段階では、各パートの音をピアノで取ることが中心ですが、最終段階では、合唱声部はまったくひろわず、オーケストラの通りに弾く方がうたいやすいものです。同時に練習の各段階でも、合唱が歌っているときに最もよくきこえてくるオーケストラの音は何であるかを研究してください。

“歓喜の歌”の伴奏は困難ですが、伴奏者の要領が良ければ合唱練習の効率もずっとよくなります。重要な役割であることを十分に自覚し、よく研究してください。

【曲の理解を深めるための解説/小松雄一郎指導 本文編集部】次へ

オーフロイデ! ベートーヴェン交響曲第九番〜歓喜の歌の発音とうたいかた〜 もくじ

株式会社ショパン 1997年発行 無断転載禁止

.png)

(1).png)