『日本人』と『第九交響曲』

ー「日本の第九」誕生の記ー(前半)

都築 正道

「なぜこの寒い年末にベートーヴェンの第九交響曲を演奏するのだろう」「『寒気の歌』があるからさ」というのは、むろん音楽的な解釈なのではないが、年末は、音楽愛好家にとっては(いや、愛好家でなくても)恒例の第九のシーズンである。どの年末も、分かっているだけで全国百何十回もの第九の上演があるという。なかには、演奏者総員(指揮者とオーケストラと独唱と合唱団)一万人という想像を絶するジャンボ第九も遂に現れた。それにしても、十二月になると日本中が一斉に第九を演奏するのはいかにも不気味だ。この異常ともいえる第九の歳末現象を、肯定的にとらえながら日本人と「第九」について考えてみようと思う。

今までに定説とされてきた「第九・年末論」にはいろいろある。まず、牧定忠氏(元名古屋芸大学長)の「第九・紅白論」で、「NHKが戦後、紅白歌合戦に対してもう一つの年末音楽番組として企画したのがその端緒」とお聞きした。また最も一般的なのが、楽団側によるボーナス対策としての「第九・忠臣蔵論」(確実に客が入り収入が増えるクラシック音楽唯一の当たり狂言である)。次に、ベートーヴェン・ファンによる「第九・年越しそば論」(これを聴かねば年が越せない)。クラシック崇拝者による「第九・禊ぎ論」(崇高な音楽によって魂と肉体を清め新年を迎える儀式としての歳末行事)、などなどである。

これらの節は、いずれももっともだと思われるが、それを可能にしているのも「努力と勤勉の人ベートーヴェン」の音楽の力だと思うし、日本人のベートーヴェン好き、カンタータ好きのせいでもあろうと思われる。

ベートーヴェンの最後の交響曲であるこの「交響曲第九番」は、それまでのオーケストラだけによる交響曲と違って、終楽章に独唱と合唱が加わった「カンタータ(ある主張を歌う声楽曲)」であることが最大の魅力だ。詩は、言うまでもなく、「美しい魂の美学」で有名な、詩人シラー(1759-1805)の「歓喜によせる頌歌(しょうか)」である。「カンタータ」は、言葉を伴っているので、大方の共感が得られやすい音楽となっている。

事実、我が国での第九の演奏も、歌う側と聴く側とを一つに結びつける日本人特有の「主客の一体化」を作り出し、会場全体を不思議な感動で包んでしまう。そのためか、第九を聴くと誰でも、アマチュアが簡単に参加できる容易さと通俗性を批判する前に、その感動に沈黙してしまうのだかくて、ステージの「一万人の合唱」に和して、会場の聴衆までもがお経を唱えるように一斉に歌いだす、といった奇怪な現象が発生することになる。またひとつ、「第九・宗教論」がここに生まれる。

後半につづく。

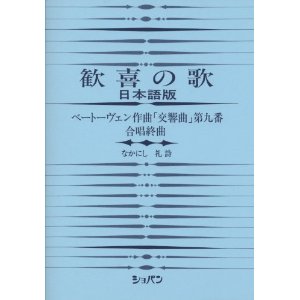

歓喜の歌 日本語版 ベートーヴェン作曲「交響曲」第九番 合唱終曲 なかにし礼詩

株式会社ショパン 1987年発行 無断転載禁止

.png)

(1).png)