Q59. このあいだ先生に「ピアニッシモと楽譜に書いてあるからといって、いつも左ペダルを踏むのはよくありません。きちんと指で表現できるようになりなさい」と注意されました。

ピアノの一番左のペダルは、グランドピアノとアップライトピアノではまったく仕組みが違うが、作曲家がウナ・コルダ(una corda)などと弱音ペダルを指示しているのは、当然のごとくグランドピアノの左のペダルのことである。固定されている弦に対してハンマーを右にスライドさせることによって、当たる弦の本数が減ったり、またフェルトの中でも音段弦に当たっていない部分、すなわち比較的やわらかい部分が当たることによって音色の違いを出すわけだが、左のペダルを踏むことによって出てくる音色というのは楽器一台一台によって相当に違っており、僕たち演奏家でも演奏会場で実際に弾いてみなければわからない。

ということは、結論から言ってしまえば、絶対に踏んだほうがいい場所もないわけだし、絶対に踏まないほうがいい場所もないと言える。ただ、左のペダルを踏むと、基本的には音がやわらかくなる傾向にあるので、音楽の輪郭の役割を持つ部分、例えばメロディや和音の外声、リズム的な重点などは、左のペダルを踏まないときよりもさらに意識的に弾かないと、くぐもった音質の中に埋もれてしまうことが起こり得るので、その点については注意すべきだろう。

確かに、繰習のときに「指でディミヌエンドするのがうまくいかないので、代わりに左のペダルを踏んでしまう」というのはあまりいい方法とは思えない。だが、普通のピアノ学習者から見れば恵まれたいい楽器で演奏しているように見えるプロのピアニストたちでさえ、会場にあるピアノのコントロールがままならず、指でディミヌエンドが無理なので左のペダルを踏むこともある。初めてのホールや初めてのピアノで初めての曲を弾く場合は、リハーサルで「ここの部分は踏もう」とか「ここの部分は外しておこう」とある程度事前に決めることもある。

だがそれも、本番で満席になり残響時間が短くなったり、温度や湿度で楽器のコンディションが微妙に変わったりした場合には、リハーサルで決めた通りに踏めるとは限らない。また前からの流れでとっさに踏んだり外したりということも多い。本当にそのときになってみなければわからないのだ。もちろんそれまでの経験から本番の状態をあらかじめ想定はしているものの、実際には出たとこ勝負で、右のペダルの場合と同じように、会場に響く音を注意深く聴きながらコントロールしているわけだ。

ところで、よく演奏中に左足を椅子の脚の方へ引いている人を見かける。「ここ一発」というフォルティッシモの音を出すのにその姿勢のほうが力が入りやすいからということはわからなくもないが、臨機応変に左のペダルを踏むという点からすると、表現の幅が非常に狭まってしまうと思う。これはなぜか多くの日本人に見かける現象であるが、昔誰かがそう教えたのだろうか。

左のペダルの話に戻れば、要はきちんと節度を持って、練習するときには指でコントロールすべきところはきちんと訓練した上で、実際に演奏するときには耳で聴きながら、踏んだほうが効果的だと思われるところは積極的に踏むようにしたらいいのではないだろうか。

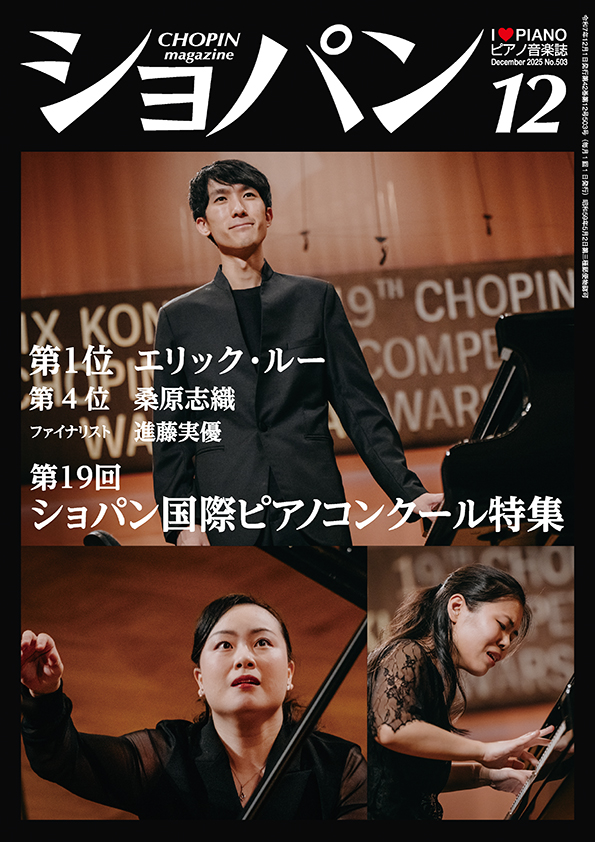

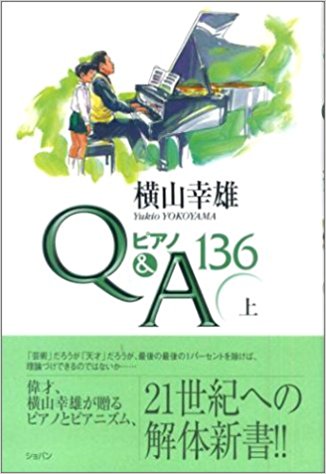

「横山幸雄ピアノQ&A136 上 part 5 ペダルの秘訣」

もくじへ

.png)

(1).png)