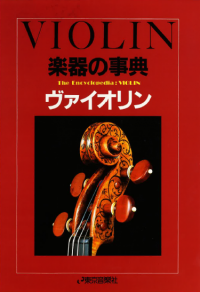

各国のヴァイオリン

20世紀のヴァイオリン市場は、世界の変動により、次に述べる通り、大きく変動した。☆イタリア

最も注目すべき点は、イタリアのヴァイオリン・メーカーたちは、絶対に工業化されたマスープロの楽器は作らないという点である。

イタリアのクレモナその他の地方で作られた、17世紀および18世紀の黄金時代の、オールドーヴァイオリンが、他の諸国の楽器と較べて、及びもつかないほど優れていることが世界の衆知の事実となり、優れたヴァイオリン奏者は競ってイタリアの、オールド・およびモダンの楽器を求め始めた。

さきに触れたウーリッツァーのサッコーニの提唱により、1937年にクレモナに於て、ストラディヴァリ生誕200年祭が行なわれ、世界各国のストラディヴァリの名器その他が集められ、その翌年の1937年には、クレモナの国際ヴァイオリン製作学校が設立され、黄金時代の優れた技術の復活を目指して、多くのマエストロが生み出された。

それらのなかには、ヨーロッパ諸国の人びとに交って、日本から留学してその作品が現地で極めて高く評価されている製作者も少なくない。

20世紀のイタリア各地のマエストロの数は非常に多く、現在では、これらの製作者のヴァイオリンが、わが国の奏者たちの需要に応じて、数多く輸入されている。

これらの楽器のなかには、長年の間演奏されて、音が充分に成熟したものが多く、将来の名器として期待され、さらに、その価値の上昇が確実と思われるものが少なくないのである。

しかし、問題は贋作である。

オールド・ヴァイオリンの偽物も多いが、セミ・オールドの楽器のイミテーションも少なからず作られている。さらに、これらの楽器の偽の証明書さえも作られている。

最も安全な楽器は、現在のマエストロの自作の証明書がついたものである。

いずれにせよ、値段はともかくとして、今世紀に作られた優れた楽器のほとんどはイタリアが産み出している。

その独特な魅力がある輝やかしい音色および響きわたる音量のためである。

☆ドイツ

現在はベルリンの壁が取り除かれ、東西ドイツは統一されたが、第二次世界大戦以前のヴァイオリンの生産はマルクノイキルヘンおよびクリッゲッタールに集中されており、当時のわが国は現在のように経済的に繁栄していなかったために、ドイツ製の楽器が最も人気を博していたと伝えられる。

しかし、第二次欧州大戦以降は、旧東ドイツの楽器はその衰退と共に人気を失い、さきに述べた通り、ヴァイオリンの生産の大部分は旧西ドイツのエルラングンおよびブーベンロイトに集中した。

戦後のわが国の中級ヴァイオリンの市場を発展させたのは、このババリア地方のカール・ヘフナー、ロート、ゲッツおよびキルシュニックなどのマス・プロの楽器である。

特にカール・ヘフナーは最も数多く輸入されてその名が知れ渡り、ロートは品質的に優れていた。

しかし、不思議なことに、ミッテンヴァルトのマス・プロの楽器は殆ど入ってこなかった。

なお、ドイツのマスター・ヴァイオリンは、マス・プロの楽器と比較して、やや遅れて輸入され始めたが、イタリアのものと比較して価格が適当で姿が美しいため、好評を博している。

[画像]カール・ヘフナ―の工場

[画像]カール・ヘフナ―の工場

[画像]カール・ヘフナ― No.329 ー丸一商店提供ー

☆フランス

20世紀の初期には、フランスのミルクールのヴァイオリン生産はその最盛期を誇っていた。

最も多いときには年産10万本近くに及び、全世界に輸出されていたのである。

なお、優れたマスター・ヴァイオリンも数多く作り出され、特に、この頃のフランスのマスター・ボウは極めて優れたものが多く、現在、これらの楽器や弓はわが国の奏者たちに熱望されている。

ミルクールの楽器生産の没落は、第二次世界大戦以降に急激に始まり、優れた技術者たちは、少数を除いて、殆どパリや外国に逃げ出し、ミルクールはもぬけの殼となったと伝えられる。

しかし、数年前から、フランスのヴァイオリンと弓は、ドイツの製品に対抗して、突如として復興の兆しを見せ始めた。ミルクールのヴァイオリンや弓の学校も復活し、大量生産の楽器としては、唯一のものではあるが、アラン・モアニエという近代的な工場が建設され、わが国へも輸入されている。その品質は、工場生産と手工品との中間くらいのもので、音質は伝統的なフレンチ・ヴァイオリンの輝やかしさを持ち、音量も大きく、オーケストラ・ヴァイオリンとして最適と思われる。

なお、この工場で作られているものに、世界一といわれるオーベルトの駒がある。1863年以来作り続けられている伝統的な駒で、同じブラッドのものもドイツで多量に作られているが、下部にフランス製と焼印のついたこの駒は世界随一の高品質を誇るものである。

なお、現在問題となっているのはフランスのオールドーボウの値段である。フランスでは今でも少数のマスター・ボウが作られているが、材料となるペルナンブコの品質が昔のものと較べた場合、比較にならぬほど劣るため、数多くのフランスのオールドーボウがわが国にも流入し、そのオークションの値段も急激に上昇しつつある現状である。

[画像]アラン・モアニエ デラックス 1989年 ミルクルール

[画像]ヴァイオリンの模様がつけられた街のビル ミルクルール

☆イギリス

なお、最近では、わが国の業者の進出が著しいので、オークションの前に行なわれる名器の下見も日本で行なわれ、誰でもビッド ー競売の差し値をすることー が可能な状態となっている。

☆チェコスロヴァキア

チェコは昔のボヘミアである。中世の頃から音楽が盛んで、数多くのボヘミアン・ヴァイオリンの名器を生み出していた。

20世紀の前半までは、シェーンバッハおよびグラスリッツの工場で、ドイツと同様に、大量生産の楽器が作られ、わが国にもそれらの優れたヴァイオリンが導入されたが、第二次世界大戦はその状況を大きく変貌させ、さきに述べた通り、カール・ヘフナーなどの多くの優れた技術者は西独に逃れ、残された技術者が作るクラスリッツの「リグナトーツ」という名称の安価な楽器が、アルティア公団によって、わが国に輸入されたが、その最中に、ソヴィエトの軍隊がチェコに侵攻し、その後暫くして、名称を変えたアマティ公団から「クレモナ」とブランドを変えたヴァイオリンが相当量輸入されたが、昔日の面影はなく、いずれも安価な練習用の楽器である。

しかし、その反面、優れた伝統技術を受け継いだマスター・ヴァイオリンが、少数ではあるが、輸入し続けられている。

☆ハンガリー

一時期、ハンガリー製のマス・プロの楽器が少数輸入されたことがあるが、輸入ヴァイオリンとしては、中国製に次ぐ安価なものであった。

☆中国

中国は、胡弓や馬頭琴で知られている通り、擦弦楽器の本家本元で、ヴァイオリンは、清朝の時代から作られていたと伝えられ、各地に高度な技術を持った伝統的な職人つまりマスターの末裔が残っており、現在でも優れた手エヴァイオリンが作り出されている。

国際的なヴァイオリンの製作コンクールでも受賞していると伝えられているが、それらの楽器の入手方法については、国柄が異るので、残念ながら判然としない。

文化大革命以前には中国の安価なヴァイオリンのセットが輸入されたことがある。北京、上海、杭州および大連の楽器で、そのラペルには「司脱拉地瓦利」 ーストラディヴァリと読むー などの難解な漢字が記入されている得体の知れないもので、値段は誠に安いものであったが、いかにも訝しい楽器であった。

その後、文化大革命の嵐がおさまった頃、輸入が再開され、わが国からも技術の導入が計られたと伝え聞くが、やはり、国情の相違で成功しなかっ・たといわれている。確実な情報ではないが、中国のヴァイオリンの生産量は世界一で、練習用楽器として、カナダ、フランスなどに多量に輸出されていると聞く。

なお、韓国、台湾でもヴァイオリンは作られているが、いずれも普及品で取り上げるほどのものではない。

楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止

▶︎▶︎▶︎第1章 45 バロック・ヴァイオリンの復活

▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次