[画像]フェルディナンド・サッコーニが作ったストラディヴァリウス 1679年のコピー “ヘリエ”

偽物の出現

この頃から、クレモナあるいはイタリア各地の、黄金時代の名器の値段は急激に上昇し始め、演奏者を始めとして、19世紀から20世紀にかけてのコレクターたちが渇望し始めヴァイオリンのメーカーたちにとって、オールド・ヴァイオリンの真偽の鑑定の判断能力が成功の必須条件となってきたのである。その理由として、当時のヴァイオリン製作者たちは、食べる必要のために、自分の楽器を作るより、イミテーション、つまり、専門語でフェークド・インストルメント言い換えれば偽物を作ることに憂身をやつすようになり、数え切れないほどの優劣さまざまなヴァイオリンが生み出され、本物と偽物が、泰西名画のように、混り合って、それらの判別が至難となってきたことが挙げられる。

この傾向は現在でも続けられている。19世紀および20世紀の優れた、いわゆるモダンとよばれるヴァイオリン、例えば最も人気のあるファニョーラなどは、本物より偽物のほうが多く作られている状態である。

クレモナの黄金時代の名器は、時代がたりて、ボディのエイジングあるいはニスの酸化による変色などで本物とそっくりには作りがたいが、モダンの諸楽器は、百年程度しか経過していないので、イミテーションが作り易いのである。ヴァイオリンのラベルあるいはチケットとよばれる内張りの作者の表示が信じられないのはこの理由による。

当時からオーセンティシティ…真正であること…は、ヴァイオリン奏者およびコレクターなどにとって、重大な関心事であり、ヴァイオリン商がコニサー…鑑定家、目きき…であることは必須条件であったのである。

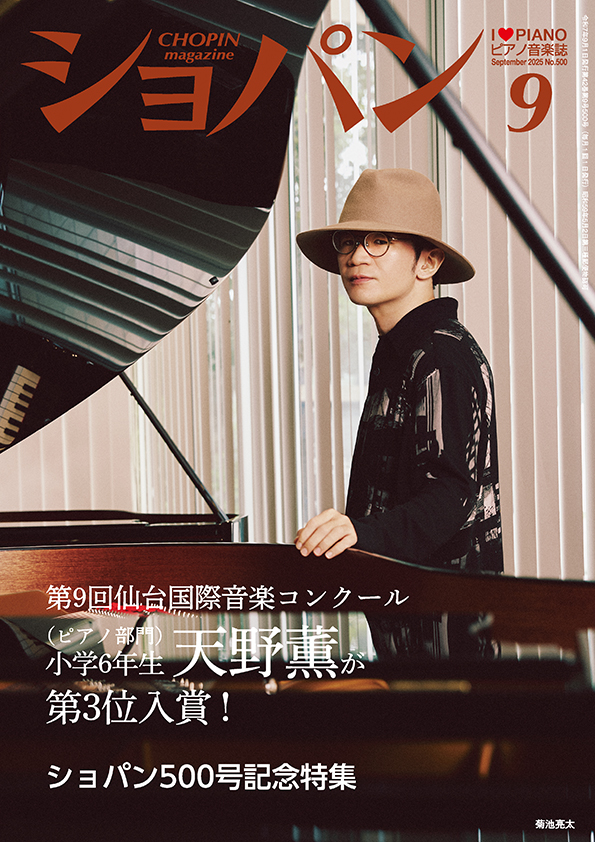

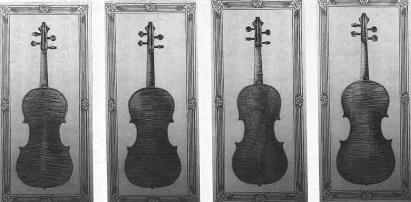

[画像]1924年版 ロートのカタログより -下倉楽器提供- その1

左から

ⅢR 二コラ・アマティ 1670 のリプロダクション

ⅠR アントニオ・ストラディヴァリウス のリプロダクション

No.140R 二コラ・アマティ のコピー

No.130R アントニオ・ストラディヴァリウス のコピー

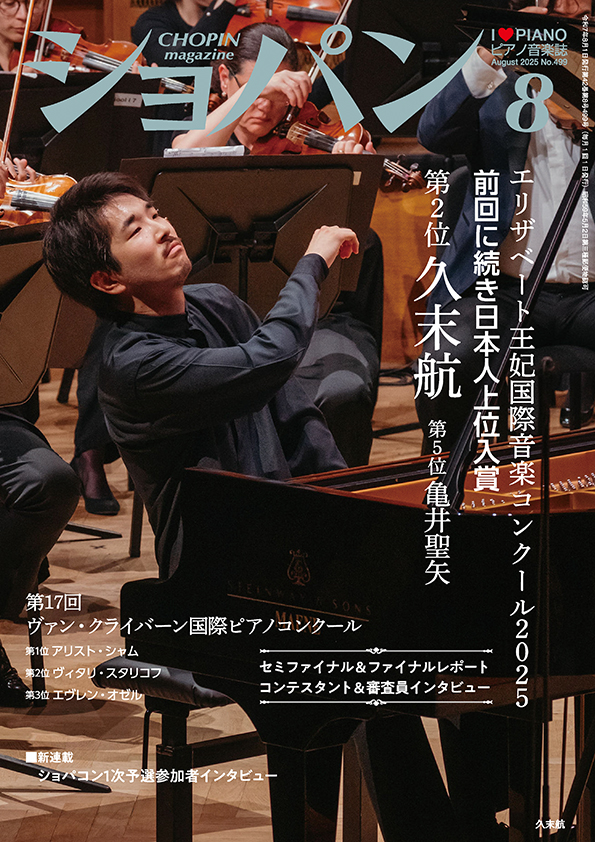

[画像]1924年版 ロートのカタログより -下倉楽器提供- その2

左から

ⅤⅡR アントニオ・ストラディヴァリウス1722 のリプロダクション

ⅤⅠR ジョセフ・ガルネリウス1732 のリプロダクション

ⅤR フランチェスコ・ルジェリ1685 のリプロダクション

ⅠⅤR アントニオ・ストラディヴァリウス1718 のリプロダクション

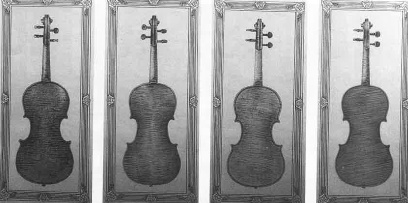

[画像]1924年版 ロートのカタログより -下倉楽器提供- その3

左から

1924年版 ロートのカタログにある証明書 -下倉楽器提供-

XR アントニオ・ストラディヴァリウス1725 のリプロダクション

ⅠXR ヨーゼフ・ガルネリウス1736 のリプロダクション

ⅤⅢR アントニオ・ストラディヴァリウス1724 のリプロダクション

左から

1924年版 ロートのカタログにある証明書 -下倉楽器提供-

XR アントニオ・ストラディヴァリウス1725 のリプロダクション

ⅠXR ヨーゼフ・ガルネリウス1736 のリプロダクション

ⅤⅢR アントニオ・ストラディヴァリウス1724 のリプロダクション

楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止

▶︎▶︎▶︎第1章 35 ヒル商会

▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次