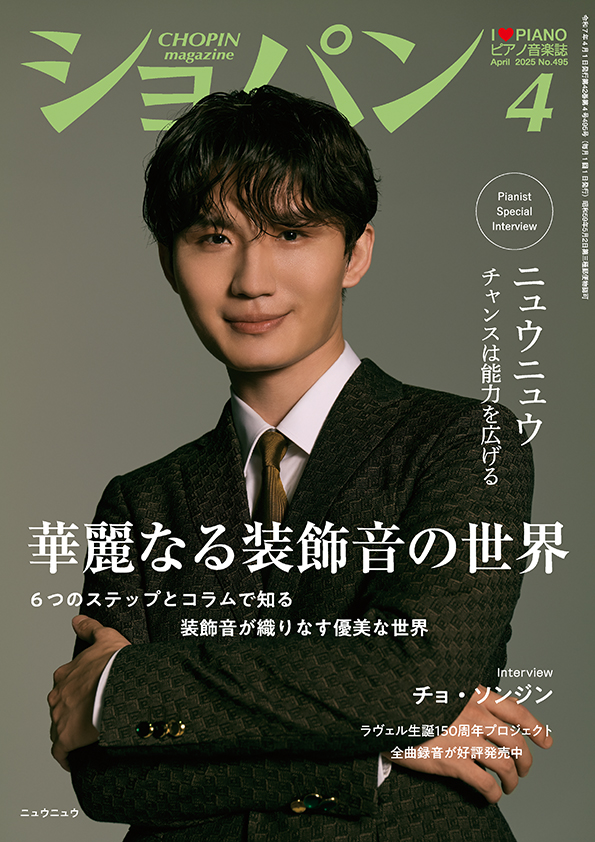

[画像]レアンドロ・ビジッキ 1902年

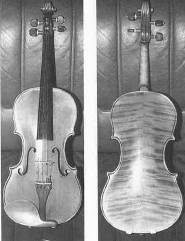

モダン・ヴァイオリンの出現

ちょうどその頃、フランス革命とナポレオン戦争が起り、驚異的な社会的変動が起き、その騒動の最中のパリであらゆる部門の新しいテクノロジーが開発されたのである。これと時を同じくして、トルテが、天才的な技能を発揮して、新しい型式の弓を創り出し、二コラ・ルポーとその仲間たちがヴァイオリンの構造と機能を近代化し、ヴィオッティと彼の弟子たちが、このモダン・ヴァイオリンをヨーロッパのあらゆる国々の奏者に使うように奨めたのである。

多分、ヴァイオリンの製作の歴史の上で、このように急速に総合的な改良がなされたのは最初で最後であろう。

(注)、この改良の方法を、グラフティングとよんでいる。ネックをペグ・ボックスの根元で切り落とし、新しい長いネックを、巧妙な方法で、ペグ・ボックスに継いだのでこの名称が生まれたのである。他の改良点としては、さきにバロック・ヴァイオリンの際に触れた通り、ネックに角度をつけ、指板を平行にして長くし、バスーバーを長くて厚いものに取り替え、サウンド・ポストの直径を6mm程度に太くし、駒を高くしてさらに弦の張力を強めたのである。

このグラフティングにより弦の張力は四弦の合計で25〜28kg、駒が表板を押える圧力は7〜9kgとなったといわれている。

この改良は、フランスを中心として、大半のオールド・ヴァイオリンに適用された。それ故、オールド・ヴァイオリンのネックの先端にはよく継ぎ目の跡がみられる。なお、ペグーボックスおよびスクロールの部分を残したのは、スクロールは、ヴァイオリンの顔で、作者の腕の見せどころであるからである。なお、ネックの先端に継ぎ目があるからといって、必ずしもオールド・ヴァイオリンであるとは断定できない。このような型式に作った偽物が多いからである。

このバロック・ヴァイオリンをモダン・ヴァイオリンに作り変える技術を養っている間の最大の発見は、比較的胴の盛ひ上りの少ないフラットな楽器がこの作り変えに最も適しているということであった。

その逆に、スタイナーやアマティなどの胴の膨んだヴァイオリンは、作り変えが至難で、こわれてしまうことが多く、その成功率は極めて少なかった。

モダン・ヴァイオリンの形態に変身させて最も素晴らしい性能を発揮したのはストラディヴァリとその仲間であった名工の作ったオールド・ヴァイオリンであった。つまり、ストラディヅアリは、偶然かどうかは解らないが、100年あるいは200年先のヴァイオリンの音楽を洞察して、理想の楽器を作り出したと云える。

このストラディヴァリのヴァイオリンを作り変えた楽器を母体として、パリのヴァイオリン・メーカーたちは理想のモデルのモダン・ヴァイオリンを作り始め、ヴァイオリン市場は急激にその好みが変化し始めた。つまり1世紀以上も最高の人気を保っていた胴の膨んだスタイナーやアマティ型のヴァイオリンは忽ち凋落してしまい、その頃から現在まで、ストラディヴァリやガルネリの楽器がヴァイオリンの理想的な原型となっているのである。

(注)、現在の著名なヴァイオリンの演奏家は、殆どといってよいほど、ストラディヴァリウスやガルネリウスの改造された楽器とトルテなどの弓を使って、華麗な音色でクラシック音楽を弾く。しかし、歴史的に考えてみると、例えばバッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、メンデルスゾーンあるいはブラームスなどのヴァイオリンのコンチェルトは、当時はスタイナー型のバロック・ヴァイオリンを使い、しかも弓は、コンベックス・ボウ(スティックが、現在の弓とは反対に、凸状に曲がったもの)で、軽くて弱くて短かかったのであり、しかも、これらの大作曲家たちは本来ヴァイオリンの演奏家ではなかったのであるから、当時の演奏と現在のものとでは、比較にならないほど変っているのであろう。

楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止

▶︎▶︎▶︎第1章 22 自由市場としての発展

▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次

.png)