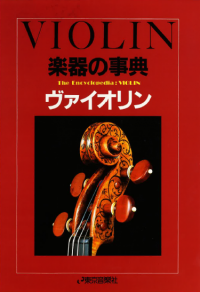

クレモナの名器

17世紀の終りから18世紀の初頭にかけては、オールド・ヴァイオリンの至宝とよばれる幾多の名器が作り出された時代である。それらの著名な殆どの楽器は、少数の例外を除いて、イタリアのクレモナで作り出された。

クレモナの名器が、モダンの楽器あるいはコンテンポラリー・ヴァイオリンに比較して、何故に飛び抜けた性能と優雅さを持っていて、驚くほど高価であるかは、判然としない。

さまざまな説がある。

① 当時は、現在のように森林破壊がなく、その素材が音響的に優れたものであった。

② 現在ではその調合の秘法が失われてしまったといわれる、不思議で、極めて優れたニスがあった。

③ 長年の経年変化および演奏され続けたために、ブドー酒やウイスキーのように、熟成して性能が向上した。

④ その頃の製作者の技能は、いずれも天才的に優れたものであった。いずれもうなずける主張であるが、これらを科学的に解明する方法は見当らない。

精密なソニック・アナライザー(音色分析器)を使って含有倍音の比率その他も研究されているが、それらのグラフは瞬間的なものを捕えたものであるし、また、CTスキャンを使った研究書もあるが、これも判断の決定的な資料とはなり得ない。

結局、優れた奏者はいずれもオールド・ヴァイオリンを愛用しているのであるから、現在では同じ程度のものは作り得ないというのが結論である。

二コロ・アマティの晩年のヴァイオリンには、一時期、彼のそれ以前の楽器に較べて、対照的な形式のものがある。

彼は、現在「グランド・アマティ」とよばれている楽器を作り出したのである。

この楽器は理想に近いものであったが、どうしたことか、1660年代の終りに、この製作を中止し、元の小型のヴァイオリンを生涯作り続けている。

これは、多分、当時急激に人気を博したスタイナーの楽器に対抗しようとしたものであろう。スタイナーの楽器は、その頃としては音色的に極めて力強いものであったが、アマティはこれを上回るさらに大型のヴァイオリンを作り出そうと試みたのである。

その当時としても、ヴァイオリンの音質と音量という難しい問題は極めて重要な課題として考えられていた。

楽器の事典ヴァイオリン 1995年12月20日発行 無断転載禁止

▶︎▶︎▶︎第1章 14 二コロ・アマティの弟子たちの楽器

▷▷▷楽器の事典ヴァイオリン 目次