指揮者からふたことみこと 指揮者 山田一雄

わたしの過去の何百回という演奏体験の中から、合唱が過ちを犯しやすい点をホンの少々10か所だけ挙げましょう。

[1]D(257)およびM(543)の合唱の各音符はアクセントだけで短く歌いがち(各母音を)である。つまり革命歌か闘争歌みたいに意気ごみだけで乱暴に歌うのでは、このテーマの高邁な真理をひたむきに念願するという高次元の音楽とは裏腹なものになる。あくまでも音楽として表現することが要求される。各音はぎみで深い味と響きをたたえなければいけない。

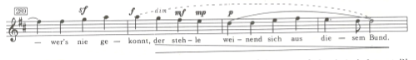

[2]E(285)の5小節目nieのsfは否定語として重要なことは当然として、gekonntのkonntは旋律の頂点であるが、その後のdim.を極端にやりすぎるために、次のpを無意識のうちに再び大きくしてしまう悪い傾向がある。次のように考えるといい。

weinend以後の2小節は歌詞の内容からもdolceでlegatoにする。しかもkonnt以後3小節を1フレーズに。[3]G(313)各パートに出てくるこの音型では、2音間のスラーを省いて、おのおのの8分音符を同等の強さのfで演奏して初めて、大人数での各音の明確度が高まるし、この音楽の躍如としたリズム感が再現できる。

![]()

このリズム感を殺さないためにも、AltoとBassの♩(イ音)は長すぎず、むしろスタッカートをもって躍動感を裏面から生き生きとささえる。つまり合唱の歌声をぎりぎりまでten.して、コーラスの響きを十分にSing upさせようという細かい配慮が見られるからです。また曲中の5個のsfは大へん意味があるので無視してはいけません。

[4]411の男声合唱では、冷静さを失って音符の長さを保つことを粗末にしがちである。

言葉の問題で日本語的に歌われて大変耳ざわりな例をここにひとつだけ挙げることにします。つまりmの後に母音uを附してmuと歌ってはスゴクおかしい。

[5]M(543)前にも触れたようにすべての![]() はten.に歌うべしということは、わたし個人の考えではなく、オーケストラの伴奏をみればベートーヴェンの意図がはっきりわかります。

はten.に歌うべしということは、わたし個人の考えではなく、オーケストラの伴奏をみればベートーヴェンの意図がはっきりわかります。

[6] Andante maestoso (595)の音楽では8小節フレーズの「前半(4小節)stacc.はあり」「後半(4小節)はstacc.なし」を徹底させる。ベートーヴェンのスコアは前時代のオペラ楽譜の書式によって書かれてあるので、現代の演奏家(合唱指揮者)は、オーケストラ・スコアを参照の上、慎重にstacc.を合唱譜に補足しなければならない。[7]619のヘ長調以後二重フーガまでは、とくに次の前半の音楽を先取るかのように彼の理想主義的イデーがロマンティックな装いを呈す見事なところであるから、心深く重層感をたたえて歌い込まないと、第4楽章の構造美をだいなしにする。

[8]R(730)のあとのテノールのWelt!(737)では、とくにcresc.をしたい気持ちをためて抑えて、集中度の高い美しい声 pであることを読み取れないといけない。

[9]758のアルトの(嬰ハ音)は原譜通りの(嬰ハ音)である。伴奏の旋律部のハ音との間に生ずる不協和音については、混然と進行する2つの体系を立体的に感じ取れる者には、真に天才的な美しい一瞬間と感じられる。その倫理的根拠については今は省略します。

[10]Poco adagio(810)のテンポについては、その直後の「ソロの四重唱」の部分と全く同じテンポであるにもかかわらず、合唱はとかく遅くもたれて歌いやすい。音程は下がるし表情過多でセンチに走る。にごりのない祈りをデリケートな優しいpで、『あなたのやさしい翼につつまれて』と歌えたら、コーラス冥利につきることでしょう。

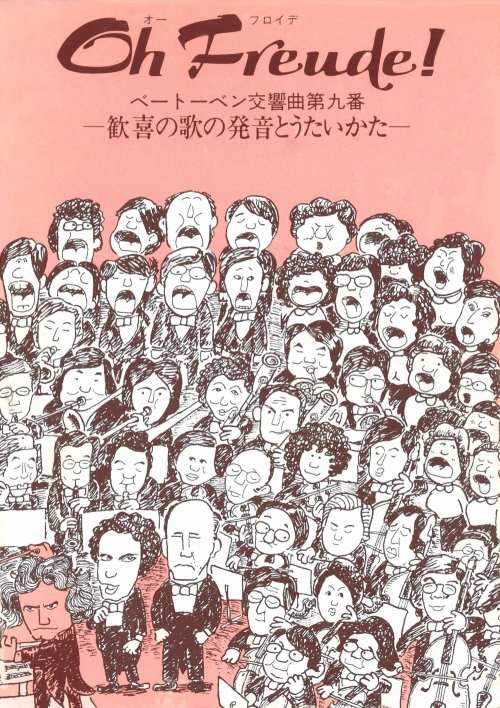

オーフロイデ! ベートーヴェン交響曲第九番〜歓喜の歌の発音とうたいかた〜 もくじ

株式会社ショパン 1997年発行 無断転載禁止

.png)

(1).png)