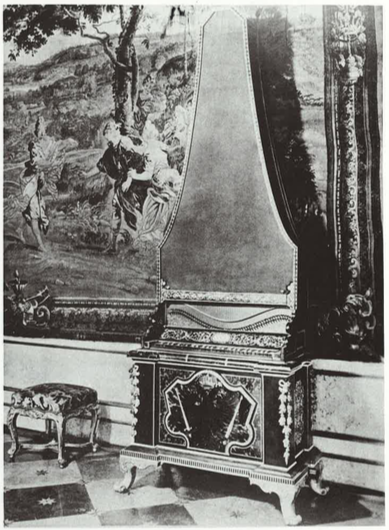

[画像]ピラミッド・ピアノが作られる以前に、チェンバロも同様な形式のものが考えられていた。マリナス・カイザーが、17世紀の半ばに、ナポレオン一世のために作ったアップライト形式のチェンバロ。

ピアノフォルテからさらに完全な楽器へ

先にも述べた通り、クリストフォリの生み出したピアノは、チェンバロにハンマーアクションをつけたようなもので、楽器としては完全なものではなかった。

ところが、1770年から1830年にかけて、つまりモーツァルト、ベートーヴェンの時代に、この楽器はクラシカルグランドピアノとして目覚ましい発達を遂げ、楽器の王としての地位を築き上げて行く。

優れた楽器、いわゆるレスポンスの良い楽器は奏者のエネルギーを完全に受け入れ、感情を充分に表現してくれるものであるが、この点でクリストフォリのピアノは完全なものではなかった。チェンバロを演奏する場合、奏者の指が鍵盤を押さえるエネルギーは、プレクトラム(爪)を通じてむだなく弦の震動として伝達される。ところが、初期のピアノでは、チェンバロのプレクトラムをハンマー機構に置き替えたものであったため、このエネルギー伝達は不完全であった。

つまり、チェンバロのゆるく張られた弦をハンマーで叩いた場合、奏者の鍵盤を叩くエネルギーのごく一部しか弦の震動に伝達されず、ハンマーはやわらかい弦の反動ではね返ってしまった。

いいかえれば、多大のエネルギーのロスを生じる、性能の悪い楽器であったのである。

そのため、この初期のピアノは急速に改良されて行った。弦を太く、張力を増加させ、フレームを強くして、響板を厚くするなどのさまざまな改良が行われた。

しかし、それからの改良のために、エネルギーのロスからは逃れることができたが、その反面、昔の木製フレームの古いピアノの音色の優雅な美しさは、無念にも、失われてしまったといわれている。

J.S.バッハはこの初期のピアノを弾いている。当時、シュニットガーと共に古今最高のバロックオルガンのメーカーであったゴットフリード・ジルバーマン(1683〜1753)が、クリストフォリのピアノをもとにして、ケースを改良すると共に、鍵盤を延長して、新しい形式のピアノを作っている。

彼は、ピアノ製作の秘技をどこから学び取ったかわからないが、とにかく二台のピアノを完成して、これをうやうやしく大バッハの前に差し出した。ところがバッハはこれらの楽器を「高音部の音が悪く、タッチも重い」とけなしている。つまり、エネルギーのロスが大きい楽器であったのである。

ジルバーマンは、これに腹を立てたためかどうかはわからないが、しばらくの間ピアノの製作を中止している。しかし、数年後、バッハに逆らったことを反省し、さまざまな改良をほどこしたピアノを作り出して、晩年のバッハに賞讃されたといわれているが、バッハのピアノぎらいを改めるには遅すぎた。結局、バッハはピアノには縁がなかったのである。

モーツァルトが、1787年にプラハのレディズ・カレッジで演奏した18世紀のチェコ製のピアノ

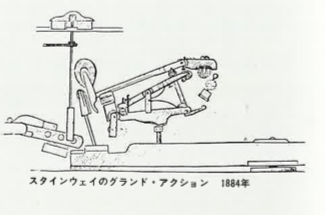

ピアノの歴史はハンマーアクションの歴史といってもよいほどのものであろう。現在のアクションを見ると、アップライトでもグランドでもまことに複雑で、しかも、全く改良の余地がないほどに完成されている。しかしこれらは一朝一夕にしてでき上がったものではなく、永い年月の間、幾多のピアノメーカーのマスターたちが改良に改良を重ねて今日に至ったのである。

ピアノのアクションの機能は演奏者の指のエネルギーを弦に伝導することにある。すなわち、ピアノを巧妙に弾きこなすためには、完璧な機構のアクションが絶対に必要なのである。しかし、それがいかにも優れたものであっても、クラビコード、ハープあるいはさまざまな吹奏楽器と比べた場合そのエネルギーの伝達度ははるかに劣る。ピアノのメーカーたちは、クリストフォリの時代から今日に至るまで、なんとかして、演奏者の手の延長として感じられる理想的アクションを作り出そうと夢見て、頭脳をしぼり続けてきたのである。

イタリアのクリストフォリが世界で最初のピアノのアクションを作り出したのは間違いのない事実である。彼の作った二台のピアノが現在まで保存されていることは先に述べた通りであるが、二台のうちの年代が古い方の楽器のハンマーアクションはオリジナルなものでなく、1726年の楽器にだけ製作当初のアクションがついているという。彼がその生涯の間に何台のピアノを作ったかはわからない。しかし、現存の楽器のアクションフレームの上にXX(20)の印があるので、この楽器が二十台目のピアノであることが想像される。

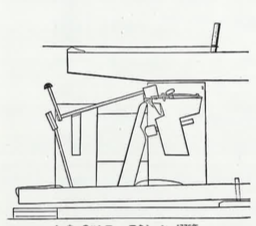

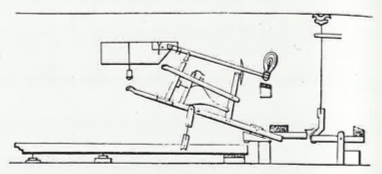

クリストフォリの発明の中でもっとも重視しなければならない点は、ハンマーアクションにチェックをつけたことと、ただちにレバーを下げるエスケープメントアタックの方式を採用したことである。このクリストフォリの作り出したハンマーアクションの方式は、歴史の流れとともに、各国において数えきれないほどの変遷を重ねるのである。

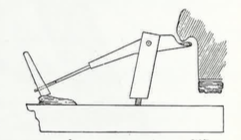

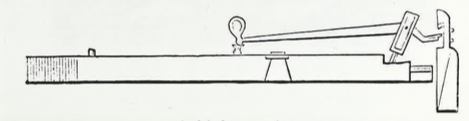

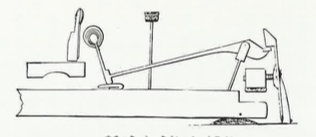

マリュウスのダウン・ストライキング方式のハンマー・アクション

マリュウスのアップ・ストライキング方式のハンマー・アクション

シルバーマンのハンマーアクション 1728年

ベッカーのハンマー・アクション 1776年

シュタインのハンマー・アクション

ナネッタ・シュタイン・シュトライヒャーのアクション 1780年

エラールのレペティション・グランド・アクション 1821年

スタインウェイのグランド・アクション 1884年

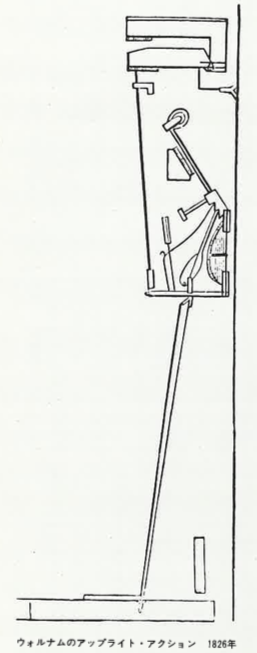

ウォルナムのアップライト・アクション 1826年

改訂 楽器の事典ピアノ 平成2年1月30日発行 無断転載禁止

▶︎▶︎▶︎第1章 6 ピアノの生誕と発達の歴史

▷▷▷楽器の事典ピアノ 目次