昭和59年(1984年)1月1日発行「ショパン」創刊号より転載

interview「世界の日本のピアニスト」

内田光子

わたしの音楽 わたしのピアノ

はじめに音楽ありき!

幼いころ耳に聴いて陶酔し

―内田光子

現在のレパートリーについて

ほとんどロンドンで生活されていて、日本には年に数回しかお帰りにならない、そのちょうど日本にいらっしゃる時にお訪ねできて、とてもラッキーでした。でもまたすぐにロンドンに戻られるのでしょう?

「LPのレコーディングがあったりして、ね。モーツァルトのソナタ4曲とロンド、幻想曲などをロンドンのヘンリー・ウッド・ホールで収録して、フォノグラム・インタナショナルで6月かな、世界中で一斉発売するんですって。もちろん日本でも。で、それとほぼ同じ内容のプログラムで、東京と大阪でリサイタルを開く予定。……そうなのよね、最近ずっとモーツァルトのピアノ・ソナタの連続演奏会で、ソナタ18曲弾いてるわけでしょ、コンツェルト21曲弾くわけでしょ。ウーン、モーツァルトとまあシューベルトが中心で、そのシューベルトいちばん弾きたいんだけど少しおあずけだったりして……。自分なりに他のもの混ぜたいと努力はしてるのだけど、自分がモーツァルト好きだって理由のほかに、たとえば協演するオーケストラの側の要望とか、レコード会社のことなどあってね。モーツァルトだってリサイタルのためには弾き込む時間が大変だし、現実に、他のもののための時間がとれないのよ。ショパンなんかもう3年あまり1曲も弾いてないありさま」

モーツァルトの、どんなところにいちばん魅かれていらっしゃるのですか?

「ウーン、ありすぎて困るけど、そうね、あえていえばモーツァルトにはギョッとするような“奇想天外”な部分があるから、とてもおもしろいんだなア。典雅で美しくとか、完成度が高いとか、それはそうなんだけど、それだけでなく……すごく興味をかきたてられるのよね。やはり、凄いな」

ほかにもちろんベートーヴェンだとかブラームス、ショパンなどもレパートリーに入るのでしょうし……。そういえば前に、ラフマニノフをレコーディングされたことがあるとお聞きして、ちょっと意外な気がしてびっくりしたんですけど?

「レパートリーが決まるってことは結局、自分が心ゆくまで弾ききる気にどうしてもなれないものを削っていって、自然にそうなるんです。たとえばわたくし自身、10代のころはチャイコフスキーのコンツェルト、リストのコンツェルト、ラフマニノフのパガニーニとかをガンガンそりゃすさまじく練習して、まあそれなりに弾けた。だけど本当に自分が弾きたいものがだんだんわかってくると、自分にとって不必要なものがつまらなく思えてきてね。ロシアものはどうもつまらなくなってきた。人生って短かいのだし、だから削れるだけ削ったら現在のレパートリーになったの。今はまだ納得いくまで弾きこなせないけど、将来どうしてもレパートリーとして広げていきたいものは幾つかあるのよ。たとえば10年後に入れたいのはブラームスのコンツェルトの第2番。……ブラームスはね、もう20年も前から好きで好きでずいぶんやって、指もテクニカルにはよく動いてきたのだけど、どうも納得できなくてね、はじめてピアノ・コンツェルトを公開演奏したのは去年の4月だった。ほかにも、完璧に弾くことがムリだと感じて、自宅でショボショボ弾いてるものは幾つかあるの……」

●culture gap

「音法」不在の日本人ピアニスト

先だってブラッセルの「エリーザベト国際ピアノ・コンクール」で審査員をなさったわけですが?

「音楽性っていうか、音楽というものを聴きこむだけ聴きこみ、アクティヴに追究するだけ追究して、本当に理解しきって自分の“音法”というものを完全にものにしきった個性のある音楽家、そして同時にすぐれたテクニックを身につけたピアニストでなければ群を抜くことはできないって、痛感しました。1位になった人、まだ20歳なのに、その意味でまさしく完璧にできあがった音楽家だったなア。その人は特殊例に属する気もしたけれど、とにかく外国勢は上手下手は別にして、その点“自分の音楽”を感じさせる連中が多かったですね」

日本から参加出場したピアニストたちはいかがでしたか?

「わたくしの耳からしますとね、皆さん似かよいすぎてたなア。たしかに指はよく動くし、練習量も多いことはよくわかるし、そう、要するに勤勉なわけ。ところがそれ以上、内容的に何があるかという点になるとすべて稀薄で、音楽を表現する上での個性がいかにも弱いのね。音楽への志向、音楽への理解、音楽への追求、演奏することの歓び……といった点で、どうもいまひとつ皆さん物足らない」

なぜでしょうか?共通してそうした物足らなさがあるという原因は……?

「とにかくまずピアノだけを弾いてしまう感じなんです。より速く、よりスムーズに、ミスをせずにというだけの弾き方でね。だから最初のうちは感心する審査員もいたけど、そのうちみんなシラケてくるのね。で、思ったのですけど、これはどうも皆さん子どものころから“ピアノはこう弾くものですよ”と教えられたとおり忠実に、指先でピアノのためのピアノ演奏をしなければって信じこんできた結果じゃないか……。音楽というものを、たとえばシンフォニーやオペラやあるいは弦楽などをほとんど聴こうともせず、理解しようともしないで、ひたすら弾く必要があると指導されたピアノ曲ばかり弾くことで過してきたせいじゃないか……」

たとえばベートーヴェンのピアノ・ソナタを弾く音大生で、彼の交響曲をめったに聴かないなんて人が少なくありませんけど……

「考えられないなア!だって、私がベートーヴェンのソナタをなぜある弾き方をもって弾けるかというと、それは彼のシンフォニーを熟知してる、室内楽を熟知してる、『フィデリオ』を機会あるごとに観てるからにほかならないのよね。モーツァルトなんか、オペラ知らなきゃ絶対に弾けるはずありませんよ!観ない、聴かない、知らないでただピアノをガーッと弾く……怖ろしいなア。私の場合、はじめに音楽ありきでね、幼いころ耳に聴いて陶酔し、こころに深くあこがれた無限にみちみちた音楽的宇宙、輝くばかりに豊麗な音楽芸術のかずかずに“ああ音楽を自分でも再生してみたい!”って駆りたてられて、はじめてむかった楽器、それがたまたまピアノだっただけの話。それが今じゃ皆さん、はじめにピアノありきの感じだとすれば、ほんとにおかしいなア。順序が逆だもん」

先ほどコンクール1位の人が「自分の音法」をもっていたとおっしゃいました。「音法」といいますと?

「コトバに文法があるように、音楽には音法というものがあるわけです。その音法をどう理解するかは、とにかくまず音楽をよく聴きこんで勉強して、その音法を自分の演奏でどう表現していくか、それが音楽家の存在理由にもかかわってくると思うのね……」

好奇心、冒険心、追究力、創造力

いまおっしゃったような問題点は結局、日本の環境とか教育のありかたの問題ということになるのでしょうか?

「日本の教育一般が高い水準にあることは世界でも定評があります。教育に対する信仰心みたいなものが伝統的にあるでしょ。それが音楽の場合には必ずしもいい方にはたらかない気がするんですよ、音楽を教育の一環とばかり受け取る偏りが、ね。わたくし、音楽なんてものは、じつは学校で習ったこと以外のところで始まるものだ、と思ってます。……私の場合、12歳でウィーン音楽大学に入って勉強して、そこでどんな素晴らしい教育を受けたかって思われるかたがいるかもしれないけど、とんでもハップン!まあ土台はともかく、あとの私にとっての音楽性なんてものは自分で努力して開発したものが大半。学校で教わったことをそのままマにうけてやったわけじゃない。音楽の解釈とか演奏の可能性をひろげていくための勉強は、ひたすら音楽を聴きながら、自分で努力した……」

たとえばシンフォニーを聴きにいったり、オペラを観にいったり……ですか?

「あのね、たとえば想像力のつよい指揮者の振っているオーケストラの音なら音、これはもう研究に研究しつくしてもまだ足りないほどおもしろいのね。そういう、つまり音法を盗るというか……。弦楽器にしても、もうおもしろくてたまらない。……私だって弾きたいですよ、ヴァイオリン!そのうちピアノをしばらく休んで弦楽器を勉強しようと、本気で考えてる、ホントに……。あるいは何か自分と意見が合いそうな音楽学者の意見をむさぼり読んで、そこから自分で自分の音楽を発展させるとか……。そういったことはすべて本人が努力しなければ絶対にダメなことね」

ボンヤリと先生に教わったとおりピアノ弾いてるだけじゃダメなわけですね?

「音楽聴かなきゃ、何ひとつ自分で発見も開発もできないでしょ。ゼロから創造力が生まれるなんてはずがないもん。日本人って素直っていえば素直なんだけど、残念ながら主体性が無い、冒険心が無い、好奇心が無い、追究心が無い。ですから教える側の先生がたもいま少し音楽を聴くように仕向けていただきたい、そういう可能性をひろげる方向に……」

素直すぎるっていえば、演奏会の聴衆なんかも日本ではおとなしいのでは?

「聴衆というのは毎回、どこへいっても違います。ただ日本の一般的なクセはある。お行儀がいいことと、自分の意見を発するのを控えることね。たとえば最初の曲の出来が素晴らしくても、みんなショボショボと拍手して、ブラボー! って叫ぶのは外人かわたくしぐらい。それでいて最後にひどい演奏があってあたしなんかブスッとしているのに、皆さんブラボー! 結局、分ってくれてるのかどうか……。演奏会の最後には“一晩弾いてくれてありがとう”のつもりでブラボーをいうのか? お行儀がいいのは演奏家としては行儀が悪いのよりも有難いのだけど、わたくしとしてはより直接的に楽しんでくれる人が多いほうが嬉しいし、聴く目的意識のはっきりしてる人が増えれば増えるほど嬉しいな」

最後に、ではピアノのピアノならではの魅力とは何か……といいますと?

「それはもう、ピアノというのは総合楽器である、ということ。弾こうと思えば一人でも連弾でも、とにかく自分なりにシンフォニーも弾けるし弦楽四重奏も弾ける。そういう意味では、他の楽器を弾くのにくらべて欲求不満が少ないかもしれないな。総合楽器だということが最大の特徴です。ピアノ弾く唯一の目的だといえるかもしれない。その点を利用して音楽を楽しまないでどうしますか。音楽のためにピアノはあるんです。ピアノのために音楽があるんじゃない……」

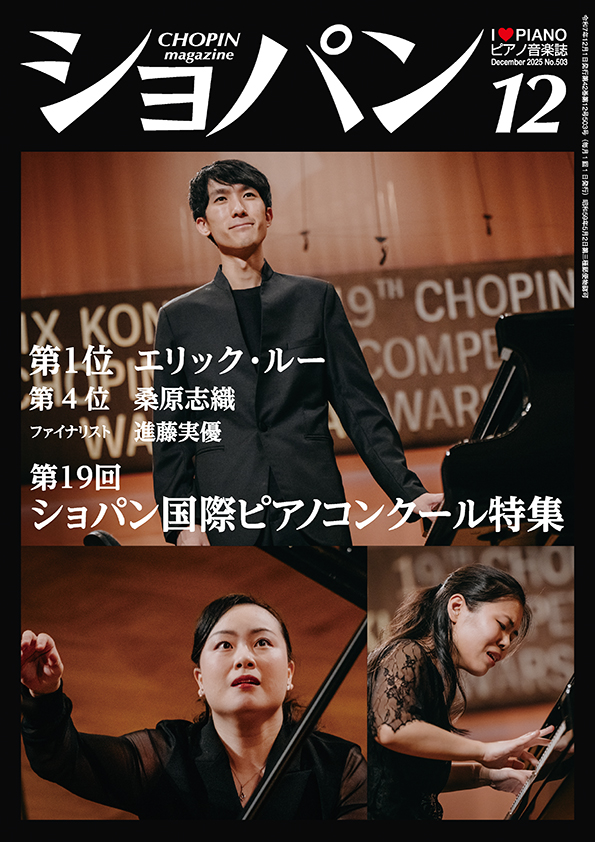

この他の月刊「ショパン」過去掲載記事はこちらから